青岛

近日,天津大学生物安全战略研究中心张卫文教授团队等在蓝藻昼夜节律研究领域取得了新进展。其研究成果以“Oscillation of type IV pili regulated by the circadian clock in cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC7942(昼夜节律调控蓝细菌聚球藻PCC7942的菌毛振荡)”为题在线发表在Science Advances。该研究实现了蓝藻菌毛的实时可视化追踪,并揭示了菌毛的振荡模式与光周期变化密切相关,且与蓝藻自然转化效率的振荡模式呈正相关。这项研究填补了蓝藻菌毛与昼夜节律调控之间的知识空白,为深入了解蓝藻生物钟调控机制提供了重要线索。

蓝藻是地球上唯一可进行放氧光合作用的原核生物,也是全球CO2固定,尤其海洋固碳的重要微生物,对其光合作用和昼夜节理调控的研究对于了解全球碳循环和气候变化有着重要的意义。其中聚球藻PCC 7942(Syn7942)作为光合机制和独特昼夜节律的模型系统已被广泛研究。四型菌毛(TFP)已被证明对细菌的表面感应、表面附着、致病性和生物膜形成具有重要作用。然而,Syn7942中TFP的功能及其潜在机制仍有待阐明。

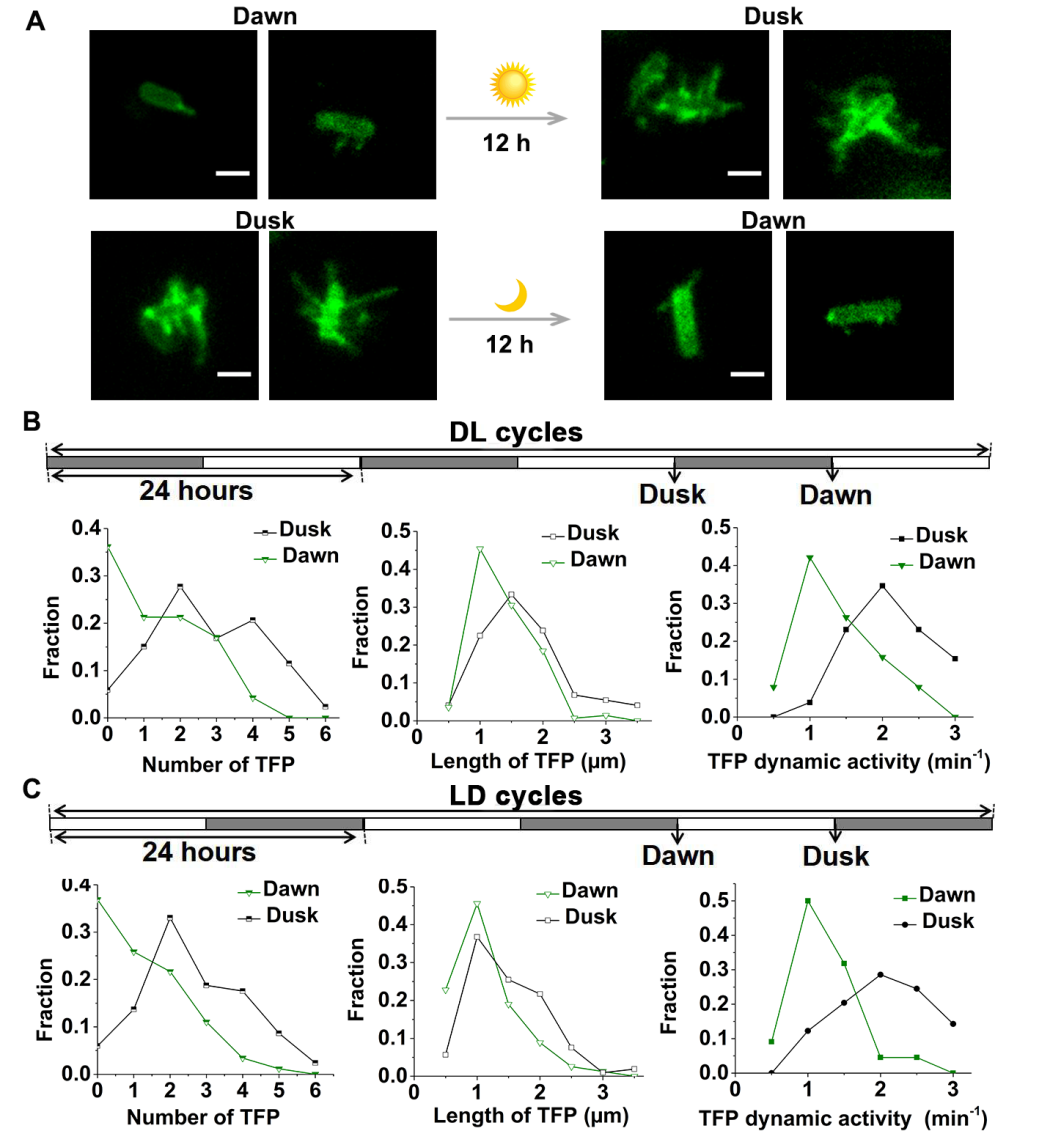

研究团队首次在单细胞水平上定量表征了Syn7942的TF及其驱动的原位蹭行运动,且发现TFP的数量和长度在昼夜循环中的光照和黑暗期间发生了明显的变化。在黑暗期结束后刚刚进入光明期(即黎明时)的细胞,它们的TFP通常很少而经过12小时光孵育后的细胞则具有更多和更长的TFP。当细胞在光照时间结束后进入黑暗时期时(即黄昏时),这种现象发生了逆转。TFP的这种振荡模式与昼夜循环中的光周期和暗周期相一致,这与自然转化效率的振荡模式正相关。后通过追踪16个TF相关基因的表达,他们进一步表明内部生物钟在调节TFP的振荡模式中起重要作用。

本研究为TFP形态的节律性振荡提供了直接的可视化证据,并最终证实了TFP形态的昼夜节律性振荡与自然转化效率之间的相关性。在分子水平上,基因表达测量显示了菌毛合成基因的昼夜节律调控,提示了上述表型相关性背后的调节机制。该研究有助于我们深入理解TFP在蓝藻自然转化中的作用和调控机制,为更好地控制自然转化提供新方法和手段,更为直接观察蓝藻的TFP捕捉DNA事件提供了一个有用的工具,这有助于蓝藻细胞工厂的高效构建。

论文第一作者包括天津大学博士毕业生张静超(现为电子科技大学与四川省人民医院联合培养博士后)、天津大学博士生李树斌和天津大学孙韬副教授。天津大学张卫文教授、电子科技大学赵坤教授为共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add9485

本文来源:天津大学