青岛

近日,上海交通大学海洋学院长聘教轨副教授顾思凡等在Nature Geoscience上发表题为“Wind-steered Eastern Pathway of the Atlantic Meridional Overturning Circulation”的论文。上海交通大学海洋学院顾思凡副教授与美国俄亥俄州立大学刘征宇教授为共同第一作者和共同通讯作者,合作者包括厦门大学邹思嘉教授和中国海洋大学张绍晴教授等。

大西洋经向翻转环流是气候系统中最重要的驱动力之一,准确观测大西洋经向翻转环流有助于我们更好地理解和预测全球气候的变化。北大西洋深层水是大西洋经向翻转环流的下肢,其传输路径是准确观测现代大西洋经向翻转环流以及理解大西洋经向翻转环流变率传输的基础。传统上,深部的西边界流和位于大西洋中脊以西涡旋驱动的内部路径被认为是北大西洋深层水从副极地向副热带传输的主要路径,统称为“西部路径”。人们对北大西洋深层水在大西洋中脊以东的传输关注较少。

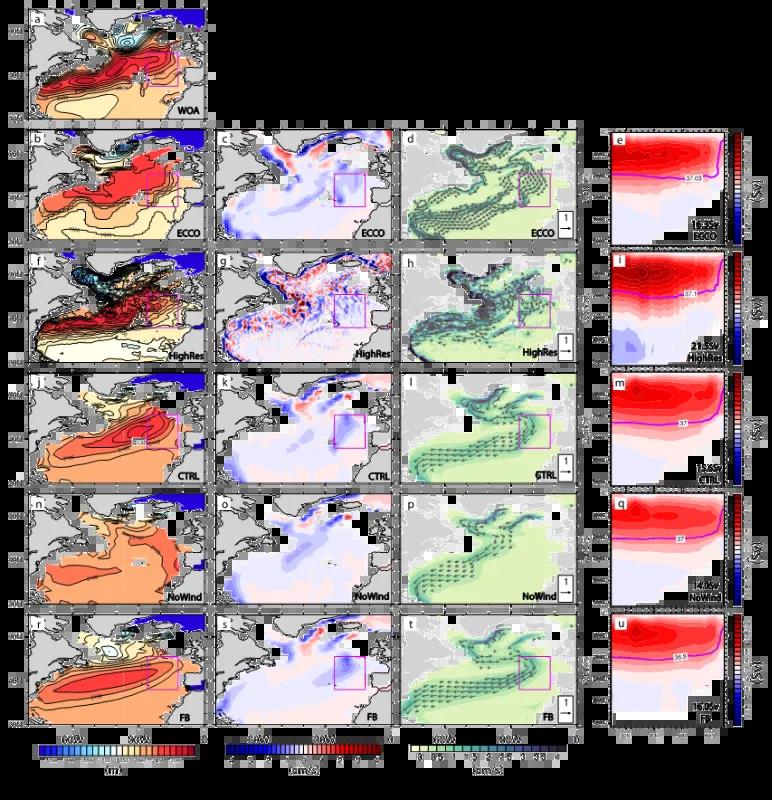

图 (a)水文观测WOA18中的Intergyre Dome特征指示东部路径;(b-d)再分析资料ECCO和(f-h)高分辨率模拟HighRes中东部路径特征的验证;(j-l)粗分辨率海洋模式能够模拟东部路径说明涡旋不是东部路径的主要形成机制;(n-p)无风场实验中东部路径消失指示表层风场是形成东部路径的关键;(r-t)无地形实验中东部路径几乎无变化说明洋中脊地形不是东部路径形成的关键。

研究团队结合WOA18水文观测,ECCO再分析数据以及全球高分辨率地球系统模式数据(HighRes),发现大西洋中脊以东中深层存在北大西洋深层水的传输路径,称为“东部路径”。在WOA18北大西洋深层水的主体密度面上,等高线在中纬度地区呈现出东北-西南倾斜的反气旋形态(Intergyre Dome),表明在副极地和副热带的边界的东部洋盆存在向南的地转流。此Intergyre Dome特征在ECCO再分析数据和HighRes高分辨率模式数据中确实和大西洋中纬度东部洋盆的南向速度相联系,表明水文观测中的Intergyre Dome特征是指示东部路径的有力证据(如图)。定量计算表明东部路径承担了约一半的北大西洋深层水从副极地向副热带的输运,是北大西洋深层水传输路径中不可忽略的一部分。

研究人员通过利用粗分辨率海洋模式开展了敏感性实验探究东部路径的物理机制。研究结果表明东部路径的形成受表层风场强迫,与海底地形和涡旋无关。东部路径是中纬度“斜压交流窗口”南向模态的一部分。在副极地环流和副热带环流交界处,表层风场驱动的纬向流可以捕获向西传播的斜压Rossby波,形成Rossby Repellor,使得在海洋内部副极地环流和副热带环流之间能够发生交换,也就是“斜压交流窗口”。东部路径的位置与Rossby Repellor的位置基本一致。因此东部路径作为“斜压交流窗口”,它的位置由风场决定,当风场减弱时东部路径向西移动。本研究提升了我们对大西洋经向翻转环流三维结构的认识。东部路径与西部路径相比更加迂回,不同的传输路径如何影响气候响应和变率亟待进一步研究。

该研究得到了国家自然科学基金、上海交通大学深蓝计划、上海市极地前沿科学研究基地、极地生态与气候变化教育部重点实验室和美国国家科学基金等的资助。

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01407-3

本文来源:上海交通大学