青岛

习近平总书记在二十大报告中阐述过去五年的工作和新时代十年的伟大变革时谈到,基础研究和原始创新不断加强,一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新型国家行列。

在走向深海的过程中,“科学”号海洋科学综合考察船的成功研制和交付使用是一个里程碑。2012年9月,“科学”号在青岛正式交付中国科学院海洋研究所运行管理,拉开了我国从海洋系统视角开展深海大洋研究的序幕,引领了中国海洋科学调查由近岸到大洋、由浅海到深海的历史性跨越。这十年,“科学”号见证了我国海洋科技事业迅猛发展的光辉历程,也是我国从海洋大国向海洋强国坚实迈进的缩影。

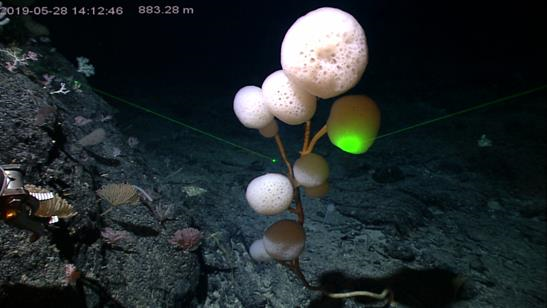

十年来,“科学”号有丰富的科学产出。在西太平洋卡罗琳海山发现的长茎海绵(新种) 图片由中国科学院海洋研究所提供

三代科考船,载着中国科学家走向深海大洋

进入21世纪,海洋再度成为世界关注的焦点,海洋的国家战略地位空前提高。建设海洋强国,海洋科学研究是基础。而科学考察船是海洋科学研究的基础设施,没有性能卓越的科考船,海洋研究就只能“望洋兴叹”无从下手。

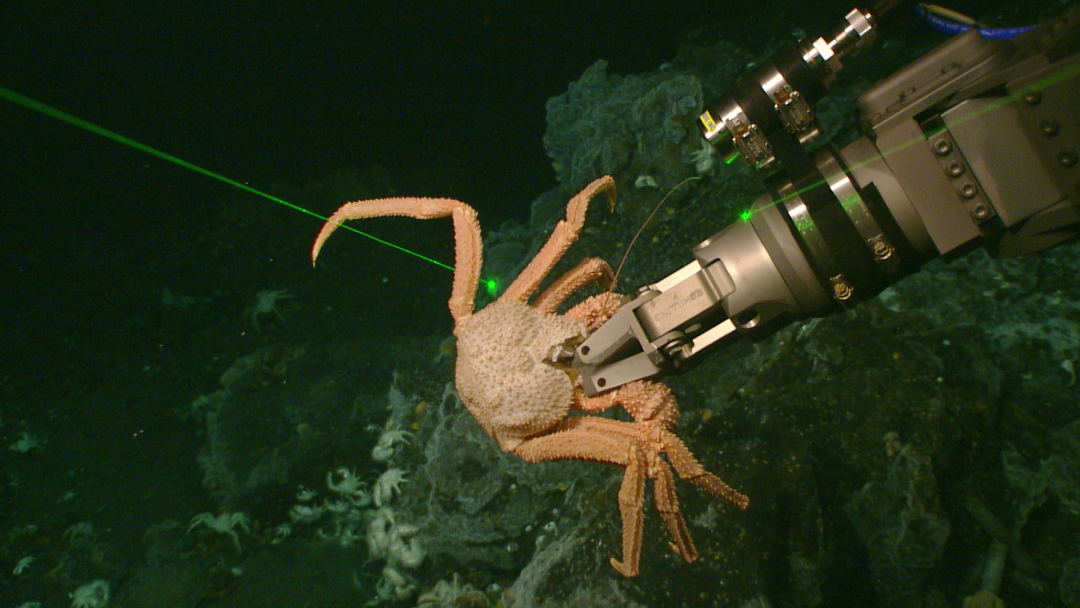

“发现”号ROV抓取深海毛瓷蟹 图片由中国科学院海洋研究所提供

“科学”号首次在西太平洋发现的深海海蛞蝓(新种) 图片由中国科学院海洋研究所提供

“科学”号在西太平洋海山采集的金柳珊瑚 图片由中国科学院海洋研究所提供

2012年开始,中国科考船进入“质”和“量”的高速发展期。这时期以国家发改委立项支持的国家重大科技基础设施“科学”号综合考察船投入运行为里程碑,船舶电力推进系统和动力定位系统被逐步推广,科考作业和实验室采用模块化设计、水下辐射噪声和舱室环境控制受到进一步重视,各种专业科考设备如温盐深探测系统、全海深多波束探测系统、气象雷达等与船舶平台形成一体化设计。

“科学”号海洋科学综合考察船 图片由中国科学院海洋研究所提供

70多年来,中国海洋科考船从上百吨拓展到数千吨、几万吨,调查能力从中国沿岸浅海延伸到深海大洋、南北两极,调查内容也从单一学科调查转化为多学科多功能多技术手段的综合科学考察。海洋科考船作为最主要的海洋科考装备,在支撑国家海洋强国建设中作出了卓越贡献。

“科学”号,最先进的“海上移动实验室”之一

如前所述,“科学”号开第三代科考船之先。它是国家发改委在“十一五”期间布局建设的国家重大科技基础设施项目。作为我国新一代先进的海洋科学综合考察船,“科学”号拥有自主知识产权,集多学科、多功能、多技术手段为一体,是可以满足海洋科学多学科交叉研究需求的现代化海洋科学综合研究平台,具备全球航行能力,技术水平和考察能力已达到国际海洋强国新建和在建综合考察船的同等水平,多项自主创新设计填补了国内空白。

例如,在国内首次建立了宏观与微观、走航与定点、梯度与原位相结合的深远海环境探测技术体系,突破了10000米深海定点探测、6000米深海探测与采样、4500米深海精准探测与取样、1000米水体剖面走航探测、深海30米长沉积物取芯和20米长岩石取芯等关键技术。

再比如,具备立体同步精准开展深海地形地貌、海底环境、水体环境的综合探测和样品采集的能力,深海近海底地形探测分辨率达到国际领先的厘米级,实现了“室内模拟实验→海洋移动实验室→深海原位实验室”的跨越,实现了深海探测“下得去,看得清,采得上,测得准,功能全,用得起”的目标,显著提高了我国深远海探测与研究能力,引领了西太平洋深远海科学研究的跨越发展。

十年来,“科学”号已安全执行50多个海上调查航次,安全航行2100余天,累计航程30余万海里,装备的“发现”号水下缆控潜器(ROV)完成了超过300个海洋科学考察潜次任务,支撑了包括国家重点研发专项、国家自然科学基金重大项目、中国科学院战略先导专项等课题420余项,航迹遍布中国近海、西太平洋、北太平洋、中太平洋等广袤的海域,实现了诸多从0到1的突破。

“科学”号使我国海洋科学研究从近海迈向远海,从浅海迈向深海,为我国开展远洋综合科学考察研究乃至我国海洋强国战略的实施,提供了不可替代的、强有力的能力支撑,是国际上公认的最先进的综合科学考察船之一。

强大“软实力”,才能让每一次科考尽善尽美

提升海洋科考能力,不仅要有好硬件设施,更要有强大的“软实力”作为支撑。

但困难仍在——战略性、基础性、颠覆性的装备创新能力仍显不足、部分关键技术仍存在“卡脖子”问题。唯有通过科学规划与持续发展,通过不懈努力与奋斗,才能建设出中国日益强大的海洋科考装备体系,才能满足中国日益增长的海洋强国建设需求,为构建人类命运共同体贡献中国智慧和中国力量。

本文来源:《光明日报》( 2022年10月20日 16版)

作者:王凡(中国科学院海洋研究所所长、研究员)